(Rome Life Forum, 20 de mayo de 2020) Terra infecta est ab habitatoribus suis, propter hoc maledictio vastabit terram

Isaías 24, 6

En

tiempos de coronavirus se puede hablar de todo, pero hay ciertos temas

que siguen estando vedados, sobre todo en el mundo católico. El

principal de ellos tal vez sea el de los castigos y retribuciones de

Dios en la historia. La existencia de dicha censura es un buen motivo

para afrontar el tema.

El Reino de Dios y su justicia

No

parto del Antiguo Testamento, donde son innumerables las referencias a

los castigos divinos, sino de las propias palabras de Nuestro Señor, que

dice: «Buscad primero el Reino de Dios y su justicia, y todo eso se os

dará por añadidura» (Mt. 6,31-33).

Estas palabras del Evangelio

son un programa de vida para cada uno y nos recuerdan a una de las

bienaventuranzas: «Bienaventurados los que tienen hambre y se dde

justicia, porque ellos serán hartos» (Mt.5,6).

La noción de la

justicia es una de las primeras nociones morales de nuestra razón: los

filósofos la definen como inclinación de la voluntad a dar a cada uno lo

que le corresponde. El anhelo de justicia reside en el corazón del

hombre. No sólo aspiramos a lo verdadero, lo bueno y lo bello, sino

también a lo justo. Todo el mundo ama la justicia y detesta la

injusticia. Y como el mundo rebosa de injusticia, y la justicia humana

–la administrada por los tribunales– es imperfecta, aspiramos a una

justicia perfecta, que no existe en la Tierra y solamente podemos

encontrar en Dios.

El proceso más célebre de la historia, aquel al

que fue sometido Nuestro Señor Jesucristo, sancionó la más

clamorosa injusticia de todos los tiempos. Pero Dios es infinitamente

justo, porque da sin falta a cada uno lo suyo. En su orden entra la

belleza del universo, y el orden es el reino de la justicia, pues el

orden consiste en poner cada cosa en su lugar y la justicia en dar a

cada uno lo suyo: uniquoque suum, como establecía el derecho romano.

La justicia infinita de Dios

La

justicia infinita de Dios encuentra su máxima expresión en dos juicios

diversos que aguardan al hombre al final de su vida: el juicio

particular, al que se somete toda alma en el momento de la muerte, y el

juicio universal, al que habrán de someterse todos los hombres en cuerpo

y alma después del fin del mundo.

En la Iglesia es de fe: al

término de su vida cada uno comparece ante Dios, Señor y Juez Supremo,

para recibir su premio o su castigo. Por eso dice el

Eclesiástico: «Memor est judicii mei, sic enim erit et tuum» (Eclo. 38): Acuérdate de mi juicio si quieres aprender a juzgar rectamente también.

Según

explica el P. Garrigou-Lagrange, en el juicio particular el alma

percibe espiritualmente que es juzgada por Dios, e iluminada por la luz

divina su conciencia pronuncia el mismo juicio divino. « Esto acontece

inmediatamente, apenas el alma se separa del cuerpo, de modo que es lo

mismo decir de una persona que está muerta, como decir que está juzgada»1. La sentencia es inapelable y se ejecuta de modo inmediato.

El

juicio de Dios es diferente del de los hombres. Es conocido el caso de

Raymond Diacres, célebre profesor de La Sorbona que falleció en 1082.

Entre los asistentes que concurrieron multitudinariamente a su funeral,

que tuvo lugar en Notre Dame de París, se encontraba san Bruno de

Colonia. Mientras se celebraba la ceremonia sucedió un hecho

sobrecogedor que los estudiosos bolandistas estudiaron en detalle.

En

medio de la nave principal estaba colocado el cadáver, cubierto, según

la costumbre de la época, por un sencillo velo. Iniciadas las exequias,

el sacerdote dijo las palabras rituales:

«Responde: ¿cuántas

iniquidades y pecados has…» Entonces resonó una voz sepulcral bajo el

velo fúnebre que decía: «¡Por justo juicio de Dios he sido acusado!»

Apresuráronse

a retirar el velo mortuorio, pero el cadáver estaba rígido y frío. La

función repentinamente interrumpida se reinició al punto en medio de la

turbación general. Se repitió la pregunta, y el difunto gritó con voz

más sonora que antes: «¡Por justo juicio de Dios he sido juzgado!»

El

espanto de los presentes fue inenarrable. Unos médicos se acercaron al

cadáver y constataron que estaba efectivamente muerto. Entre el terror y

el desconcierto general, las autoridades eclesiásticas decidieron

posponer el funeral hasta el día siguiente.

Al otro día se repitió

el oficio fúnebre, y al llegar a la frase prevista en el

rito, «Responde: ¿cuántas iniquidades y pecados has…», el cadáver se

incorporó bajo el velo mortuorio y exclamó: «¡Por justo juicio de Dios

he sido condenado para siempre al Infierno!»2

En vista

de tan terrible testimonio, se puso fin al funeral y se tomó la decisión

de no sepultar al cadáver en el cementerio común. Sobre el féretro del

condenado se inscribieron las palabras que pronunciará en el momento de

la resurrección: «Justo Dei judicio accusatus sum; Justo Dei judicio

judicatus sum: Justo Dei judicio condemnatus sum». La acusación, la

condena, la sentencia; eso es lo que espera a los réprobos el día del

Juicio Universal.

Por eso dice San Agustín en La Ciudad de Dios: «Quienes

necesariamente han de morir no deben preocuparse mucho por cómo les

vendrá la muerte, sino por el lugar adonde se verán obligados a ir

después de muertos»3. Ese lugar, añadimos, será el Infierno o el Paraíso.

El

mensaje de Fátima principia con la terrorífica visión del Infierno, y

nos recuerda que nuestra vida terrena es un asunto muy serio, porque nos

plantea una alternativa estremecedora: elegir entre el Paraíso y el

Infierno; la felicidad eterna o la condenación eterna. Se nos juzgará

con arreglo a nuestra elección, y una vez pronunciada la sentencia será

inapelable.

El juicio universal

Pero después de la muerte nos espera un segundo juicio: el universal.

La

existencia del juicio universal, que seguirá al particular, es de fe.

San Agustín sintetiza las enseñanzas de la Iglesia con estas

palabras: «Nadie pone en duda ni niega que Jesucristo emitirá el

veredicto final, como anuncian las Sagradas Escrituras»4. Será el juicio definitivo al que nadie podrá sustraerse.

En

el momento del Juicio Universal, Jesucristo, Dios-hombre, aparecerá en

lo alto del Cielo precedido de la Cruz y circundado por una formación de

ángeles y de santos(Mt.24,30-31) y sentado en un trono de majestad

(Mt.25,30). La misión de juez se la ha encomendado el Padre, como el

propio Jesús nos revela en el Evangelio: «Yo no puedo hacer por Mí mismo

nada; según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi

voluntad, sino la voluntad del que me envió» (Jn.5,30).

Ahora

bien, ¿por qué es necesario un juicio universal si Dios juzga a toda

alma inmediatamente después de la muerte y en el Juicio Universal se

confirmará la sentencia que se pronunció en el particular? ¿No bastaría

con un solo juicio?

Santo Tomás responde: «Todo el mundo es una

persona y al mismo tiempo es parte del género humano; por eso es preciso

un juicio doble: uno particular después de morir, en el que se recibirá

conforme a lo que se hizo durante la vida, si bien no enteramente,

porque no lo recibirá con respecto al cuerpo sino al alma. Y también

tendrá que haber otro juicio dado que formamos parte del género humano:

el juicio universal de toda la humanidad que separará para siempre a los

buenos de los malos.»5

El mismo Doctor Angélico

explica en otro pasaje que aunque la vida temporal del hombre termina

con la muerte, se prolonga de algún modo en el futuro, ya que sigue

viviendo en el recuerdo de los hombres, empezando por sus hijos. Es más,

la vida del hombre permanece en los efectos de sus obras. Por ejemplo,

dice Santo Tomás que «por la impostura de Arrio y otros embaucadores, la

incredulidad abundará hasta el fin del mundo; y hasta la misma fecha se

dilatará la fe en la predicación de los apóstoles».6

Por

tanto, el juicio de Dios no termina con la muerte sino que se extiende

hasta al final de los tiempos, porque hasta el fin de los tiempos se

prolongarán la influencia buena de los santos y la mala de los réprobos.

San Benito, San Francisco y Santo Domingo merecerán ser premiados por

el mucho bien que sus obras han seguido haciendo hasta el fin del mundo,

en tanto que Lutero, Voltaire y Marx deberán ser castigados hasta el

fin del mundo por el mucho mal que hicieron. Por eso tiene que haber un

Juicio Final en el que se juzgue de modo perfecto y palmario cuanto

tenga que ver en manera alguna con toda persona. Mientras que en el

juicio particular se juzgará a cada individuo ante todo por lo que se

refiere a la rectitud de intención con que actuó, en el universal se

juzgarán sus obras objetivas, sobre todo por los efectos que tuvieron en

la sociedad.

Después del juicio inmediato ante Dios en la hora de

la muerte es necesario que haya un juicio público ante no sólo Dios

sino todos los hombres, los ángeles, los santos y la bienaventurada

Virgen María porque, como dice el Evangelio, «nada hay oculto que no

haya de descubrirse, y nada escondido que no llegue a

saberse» (Lc.12,2). Justo es que quienes se hayan ganado el Cielo por

medio de sufrimientos y persecuciones sean glorificados y que tantos

impíos y perversos que llevaron ante los hombres una vida dichosa sean

objeto de pública deshonra. Dice el padre Schmaus que en el Juicio Final

se revelarán la verdad y la mentira de las obras culturales,

científicas y artísticas de los hombres y la mentira de las

orientaciones filosóficas, las instituciones políticas y las fuerzas

religiosas y morales que impulsaron la historia; el significado de las

sectas y las herejías, de las guerras y las revoluciones7.

Los cuerpos de Arrio, Lutero, Robespierre y Marx son ya polvo, pero en

el Día del Juicio sus libros, estatuas y nombres serán públicamente

execrados.

Añadamos que el hombre nace y vive en el seno de una

nación y que sus acciones contribuyen, para bien o para mal, a

transformar las naciones y pueblos en que viven. También esos pueblos y

naciones habrán de ser juzgados en su cultura, sus instituciones y sus

leyes. Por eso dice el Evangelio que cuando venga el Hijo del Hombre en

su gloria a la Tierra «se reunirán en su presencia todas las gentes, y

separará a unos de otros como el pastor separa a las ovejas de los

cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su

izquierda» (Mt. 25,31-46).

Así pues, el juicio no se pronunciará

sólo sobre las personas, hombres y ángeles individualmente. También las

naciones están llamadas a cumplir los designios de la Divina Providencia

y tienen por tanto que ajustarse a la voluntad divina que rige y dirige

el universo. En el Juicio Universal se pondrá de manifiesto si cada

pueblo cumplió la misión que Dios le encomendó y en qué medida8.

«Razones

de sabiduría mantienen los secretos a lo largo de los tiempos –escribe

monseñor Antonio Piolanti–, pero al final el tiempo habrá de vaciar su

tesoro ante los ojos de la asamblea universal. Toda las máscaras caerán,

y los fariseísmos alegres portarán la marca de una infamia imborrable»9.

El

juicio abarcará toda la historia humana, que se revelará públicamente

para mayor gloria de Dios. Será el triunfo de la Divina Providencia que a

lo largo de la historia guía de manera invisible e impenetrable los

destinos de los hombres y de los pueblos.

Todos en el valle de

Josafat, ante la sentencia inapelable, proclamarán la gran

palabra: «Iustus es Domine, et rectum iudicium tuum» (Sal. 117,

137): justo eres, Señor, y tus juicios están llenos de equidad.

El

juicio particular y el universal son dos momentos supremos en los que

se manifiesta la sentencia de Dios sobre los hombres y sobre las

naciones. A este juicio divino sigue un premio o un castigo. En el caso

de los hombres, el premio o el castigo se aplica, ya sea durante la

vida, ya sea por la eternidad, después de la muerte. En cambio, para las

naciones, que carecen de vida eterna, el premio o el castigo sólo se

aplican en la historia. Y dado que el Juicio Universal pone fin a la

historia, en ese momento Jesucristo no condenará a las naciones a la

pena eterna, sino que revelará a los ojos de la humanidad congregada en

su totalidad cómo fueron premiadas o castigadas las naciones a lo largo

de los siglos con arreglo a sus virtudes y pecados.

Es importante

comprender que, ya sea para los hombres individualmente o para las

naciones, el Juicio Universal es el momento culminante del juicio

divino, pero Dios no se limita a juzgar en ese momento. Se puede decir

que juzga desde la creación del universo. En el origen de la historia

universal hubo un juicio: el de Dios contra Lucifer y los ángeles

rebeldes, del mismo modo que en el origen de la creación del hombre hubo

el juicio contra Adán y Eva. Desde entonces hasta el final de los

tiempos, no dejará de aplicarse el juicio de Dios a sus criaturas porque

la Divina Providencia mantiene en el ser y encamina a sus fines el

universo creado. Todo los movimientos del mundo físico, del moral y del

sobrenatural son voluntad de Dios excepto el pecado, que tiene por única

causa la criatura libre.

Dice Jesús que todos los cabellos de

nuestra cabeza están contados (Lc.12, 8). Con mayor razón cada uno de

nuestros actos, por mínimo que sea, es juzgado por Dios. Pero Dios no es

solo infinitamente justo, sino también infinitamente misericordioso10,

y ningún juicio divino está exento de misericordia, como ninguna

expresión de la divina misericordia está falta de hondísima justicia.

Quizás el ejemplo más bello de este abrazo entre justicia y misericordia

lo encontremos en el inmenso regalo del sacramento de la Penitencia. En

este sacramento, en el que el pecador es juzgado y absuelto, el

sacerdote, actuando in persona Christi, ejerce el poder

judicial de la Iglesia, pero también la misericordia de Dios al absolver

nuestros pecados. La justicia de Dios interviene para restablecer el

orden natural por medio de las penas que merecen las culpas, y la divina

misericordia se manifiesta en el perdón de nuestros pecados gracias al

cual Dios nos libera de las penas eternas.

El castigo de las naciones

Esto

vale para los hombres, pero también para las naciones. Dios no está

ausente de la historia, al contrario, siempre está presente en ella con

su inmensidad y no hay punto ni momento del tiempo creado en que no se

manifiesten la justicia y la misericordia divina sobre los pueblos.

Todas las desgracias que afligen a las naciones en su historia tienen su

significado. A veces se nos escapan sus causas, pero es cierto que el

origen del mal permitido por Dios está en el pecado de los hombres. San

Próspero de Aquitania, discípulo de San Agustín, afirma que «en los

actos de Dios es frecuente que las causas permanezcan ocultas y sólo se

perciban los efectos»11. Una cosa es cierta: sean cuales sean

las causas segundas, Dios siempre es la causa primera; todo depende de

Él. En este momento hay que preguntarse de qué manera juzga y castiga

Dios el comportamiento de los hombres en la historia. La Sagrada

Escritura, los teólogos y los santos responden al unísono: «Tria sunt

flagella quibus dominus castiga: por la guerra, la peste y el hambre.

Con estos tres azotes, explica San Bernardino de Siena12, «castiga

Dios los tres vicios principales de los hombres: la soberbia, la

lujuria y la avaricia. La soberbia, cuando el alma se rebela contra Dios

(Ap.12,7-9), la lujuria, cuando el cuerpo se rebela contra el alma

(Gn.6,5-7), y la avaricia cuando las cosas se rebelan contra el hombre

(Sal. 96,3). La guerra es el castigo contra la soberbia de los pueblos,

las epidemias contra su lujuria y el hambre contra su avaricia.

Señales que nos permiten conocer la proximidad del juicio de Dios

En

sus sermones, San Bernardino analiza el salmo que dice «Tempus faciendi

dissipaverunt legem tuam(Sal. 118,26): es hora de que intervengas,

Señor, porque han desbaratado tu ley. En esta expresión el salmista

distingue tres momentos: Tempus: el que la misericordia de Dios

concede a los pueblos para que se enmienden. En este espacio de tiempo,

Dios ofrece a los pecadores la oportunidad de suspender la sentencia,

revocar la pena, perdonar las ofensas y obtener la gracia. Dios espera

porque desea la conversión del pecador. El tiempo de espera puede ser

largo, pero tiene su plazo. Si durante ese tiempo no hay

arrepentimiento, es castigo es lógico y necesario.

En el segundo momento Dios prepara el castigo para los pecadores impenitentes. Este tiempo está expresado por las palabras faciendi Domine, que según San Benardino sintetizan «la amarga venganza y el riguroso castigo divino» si el pueblo no quiere enmendarse13.

Ahora bien, el castigo es una acción misericordiosa del Padre, que no

quiere la muerte eterna de los pecadores, sino que vivan, y los castigos

que les inflige tienen por objeto que se conviertan. Es el tiempo en

que se pone el hacha a la raíz del árbol: securis ad radicem arboris

posita est» (Mt 3, 10).

El tercer momento es el de la ofensa consumada : dissipaverunt legem tuam. Es

la hora de echar mano a la hoz y segar la mies, como dice el ángel del

Apocalipsis: «Arroja la hoz y siega, porque es llegada la hora de la

siega, porque está seca la mies de la Tierra» (Apoc.14,15). ¿Cuáles son

las señales de que la mies está madura?

San Bernardino enumera siete:

-La comisión de numerosos y horrendos pecados, como en Sodoma y Gomorra.

-Que el pecado se cometa con plena advertencia y consentimiento deliberado.

-Que los pecados los cometa un pueblo entero.

-Que esto suceda de forma pública y descarada.

-Que los pecadores los cometan de todo corazón.

-Que los pecados se cometan con atención y diligencia.

-Que todo ello se haga de manera continua y persistente14.

Ése

es el momento en que Dios castiga los pecados de la soberbia, la

lujuria y la avaricia con los azotes de la peste, la guerra y el hambre. Tempus faciendi Domine, dissipaverunt legem tuam

Es hora de actuar, Señor, han vulnerado tu ley. Otro gran santo de voz profética, San Luir María Griñón de Monfort, en su Prière embrasée, se

hace eco de las palabras de San Bernardino y exclama: «Es hora de que

intervengáis, Señor, según vuestra promesa. La ley divina es conculcada,

vuestro Evangelio abandonado, torrentes de iniquidad inundan la Tierra y

atropellan a vuestros siervos. Toda la Tierra está en un estado

deplorable, la impiedad reina soberana, vuestro santuario es profanado y

la abominación ha llegado a contaminar el lugar sagrado. Señor justo,

Dios de las venganzas, ¿dejaréis en vuestro celo que todo caiga en

ruinas? ¿Todo lugar terminará como Sodoma y Gomorra? ¿Continuaréis

callando por la eternidad, tolerando esta situación por siempre?»

San

Luis escribió estas palabras a principios del siglo XVIII. Dos siglos

después, la Virgen de Fátima anunció que si el mundo seguía ofendiendo a

Dios sería castigado por medio de la guerra, el hambre y persecuciones a

la Iglesia y al Santo Padre, y «diversas naciones serían exterminadas».

Pero

hoy, cien años después de las apariciones de Fátima, trescientos

después de la muerte de San Luis María, ¿ha dejado el mundo de ofender a

Dios? ¿Acaso la ley divina es objeto de menos transgresiones, el

Evangelio menos abandonado, el santuario menos profanado? ¿No vemos

pecados que claman a Dios pidiendo venganza, como el aborto y la

sodomía, justificados, exaltados y protegidos por las leyes de los

estados? ¿No hemos visto al ídolo de la Pachamama acogido y venerado en

el mismísimo recinto sagrado del Vaticano? ¿Acaso todo esto no está

pidiendo justicia a Dios ahora? ¿Acaso quien ama a Dios no debe amar y

desear la hora de su justicia para repetir como en el día del Juicio

Final «Iustus es Domine, et rectum iudicium tuum» (Sal.117,137): justo

eres, Señor, y tus juicios están llenos de equidad?

Por qué no se dan cuenta los pueblos de los castigos que se ciernen sobre ellos

Cuando

se abate la desgracia sobre un pueblo, hay católicos que afirman que no

saben si se trata de un castigo o de una prueba. Pero a diferencia de

lo que pasa con los hombres, los males que aquejan a las naciones son

siempre castigos. Puede de hecho suceder que un hombre virtuoso deba

sufrir mucho para probar su paciencia, como le pasó a Job. Los

sufrimientos que padecen individualmente las personas no son siempre

castigos, sino con más frecuencia pruebas que las preparan para ganarse

una eternidad más feliz. Pero en el caso de las naciones, los

padecimientos causados por guerras, epidemias y terremotos son siempre

castigos, precisamente porque no son eternas. Afirmar que una calamidad

pueda ser una prueba para una nación es absurdo. Puede ser una prueba

para personas individuales de ese país, pero no para el conjunto de la

nación, porque las naciones no reciben sus castigos en la eternidad sino

en el tiempo.

Los castigos de las naciones aumentan en proporción

a sus pecados. Y en proporción a los pecados aumenta, por parte de los

malvados, el rechazo a la idea del castigo, como hizo Voltaire en su

blasfemo Poema sobre el desastre de Lisboa, escrito a raíz del

terrible maremoto que destruyó la capital portuguesa en 1755. La Iglesia

siempre ha refutado las blasfemias de los ateos recordando que cuanto

sucede depende de Dios y tiene un significado. Pero cuando los propios

eclesiásticos niegan la idea de castigo, eso quiere decir que el castigo

ya está en camino y es irremediable. En tiempos de coronavirus,

monseñor Mario Delpini, arzobispo de Milán, ha llegado al extremo de

afirmar que «pensar que Dios manda castigos es de paganos». En realidad

es, no de paganos sino de ateos, pensar en un Dios que no castiga. Que

haya tantos obispos que piensen así en el mundo quiere decir que a nivel

mundial el episcopado está inmerso en el ateísmo. Y eso es señal de que

los castigos divinos están en camino.

San Bernardino explica que cuanto más cerca está el castigo, menos se dan cuenta los pueblos que lo merecen.15 La causa de esta ceguera mental es la soberbia, initium omnis peccati

(Eclo.10,15). La soberbia entenebrece el intelecto e impide ver lo

cerca que está la destrucción divina; y con ese entenebrecimiento Dios

quiere humillar a los soberbios.

Con la ayuda de San Bernardino podemos interpretar también una frase de los Salmos que tomó prestada León XIII en su Exorcismo contra los ángeles rebeldes:

«Veniat illi laqueus quem ignorat, et captio quam abscondit,

apprehendat eum et laqueum cadat in ipsum» (Sal.34,8). Se podría

traducir libremente de la siguiente manera: venga el lazo, la trampa en

la que no piensa y la maniobra que esconde lo atrape, y caiga en su

propia trampa mortal.

De acuerdo con San Bernardino, este pasaje de los Salmos se puede interpretar según tres aspectos:

Por parte de Dios: Veniat illi laqueus quem ignorat.

La causa primera de esta ignorancia viene de Dios, que para ocultar sus

planes se sirve de las epidemias y carestías. «Laqueus est pestis vel

fames et consimilia»16, dice San Bernardino. Primero Dios

retira a los pueblos su guía. No sólo la política y la espiritual, sino

también a los ángeles que presiden sobre las naciones. Luego Dios retira

el lumen veritatis, que es una gracia, como todos los dones

que vienen de Dios. Y por último, permite que los pueblos pecadores

caigan en manos de sus vicios, de los demonios que sustituyen a los

ángeles y de los malvados que los conducen al abismo.

Et captio quam abscondit, apprehendat eum.

Una vez retirada toda orientación y luz de verdad a los pueblos

impenitentes, cuando Dios anuncia el castigo, no sólo no se enmiendan,

sino que aumentan sus pecados. A su vez, el aumento de los pecados

incrementa la ceguera de los pueblos.

Et laqueum cadat in ipsum. Los

pueblos pecadores ignoran la hora del castigo, que llega de improviso,

cuando menos se lo espera. Las maniobras que intentan para destruir el

bien se revuelven contra ellos. No son solamente castigados sino

humillados, cumpliéndose así la profecía de Isaías: «Va a caer sobre ti

un mal que no sabrás conjurar, y caerá sobre ti una ruina que no podrás

borrar; vendrá de repente sobre ti una devastación sin que lo sepas»

(Is.47,11).

Temor de Dios y terror humano

Cuando

llega el castigo, el demonio, que ve frustrados sus planes, difunde

entre los pueblos la sensación de miedo, antesala de la desesperación.

Los malvados niegan la existencia de la catástrofe, los buenos

comprenden por qué ha llegado, pero en vez de aprovechar el castigo como

una oportunidad de regenerarse son tentados a ver en él su propia

ruina. Esto les pasa cuando dejan de ver por detrás de los

acontecimientos la mano de Dios y van en pos de las maniobras de los

hombres. Un autor del agrado de San Luis María de Monfort, el

archidiácono Henri-Marie Boudon, escribe: «Dieu ne frappe que pour être

regardé; et l’on n’arrête les yeux que sur les créatures»17. Dios golpea para que lo tengamos en cuenta, pero en vez de volver los ojos a Él los fijamos en las criaturas.

Eso

no quiere decir que no se deban vigilar, analizar y combatir las

maniobras de las fuerzas revolucionarias, pero sin olvidar jamás que la

Revolución siempre es derrotada a lo largo de la historia a causa de su

intrínseco carácter autodestructivo del mal, y que la Contrarrevolución

siempre vence por la fecundidad del bien que lleva en sí.

El

ateísmo consiste en expulsar a Dios de todos los ámbitos de la actividad

humana. La gran victoria de los enemigos de Dios no consiste en

eliminar nuestra vida o restringir nuestras libertades físicas, sino en

alejar de nuestra mente y nuestro corazón la idea de Dios. Todos los

razonamientos y las especulaciones filosóficas, históricas y políticas

en que Dios no ocupa el primer lugar son falsas e ilusorias.

Dice Bossuet: «Toutes nos pensées qui n’ont pas Dieu pour objet sont du domaine de la mort»18.

Es cierto, y podríamos decir que todos los pensamientos que se centran

en Dios pertenecen al campo de la vida, porque Jesucristo, Juez y

Salvador de la humanidad, es «el Camino, la Verdad y la Vida» (Jn.14,6).

Hablar del juicio de Dios en la historia y sobre la historia no es por

tanto hablar de muerte sino de vida, y quién habla de ello no es profeta

de desgracias sino heraldo de esperanza.

Quienes hoy rechazan

enérgicamente el concepto de un Dios que castiga son los eclesiásticos, y

rechazan el castigo porque rechazan el juicio de Dios, el cual

sustituyen por el del mundo. Pero el temor de Dios nace de la humildad,

mientras que el miedo del mundo nace del orgullo.

La más alta

sabiduría consiste en temer a Dios: «Timor Domini initium Sapientiae»,

dice el Eclesiastés, y concluye con estas palabras: «Deum time, et

mandata ejus serva: hoc est enim omnis homo» (Ecl. 12,

13): teme a Dios y observa sus mandamientos, porque eso es todo para el

hombre». Quien no teme a Dios reemplaza los mandamientos divinos por

los del mundo por miedo a ser aislado, censurado y perseguido por el

mundo. El miedo al mundo, que es consecuencia del pecado, incita a la

huida, mientras que el temor de Dios motiva para luchar.

Un gran autor francés, Ernest Hello, dice: «Temer el nombre de Dios quiere decir no tener miedo a nada».19

El mismo Hello nos recuerda unas palabras de las Sagradas Escrituras

cuya profundidad nunca entenderemos totalmente: laetetur cor meum ut

timeat nomen tuum (Ps 85, 11): que mi corazón se alegre para temer tu nombre».

Sólo

hay alegría en presencia de Dios, y Dios no puede estar presente donde

no se lo teme. Dice el Espíritu Santo que no hay nada mejor que el temor

de Dios: «Nihil melius est quam timor Domini» (Ecl 23, 37). Lo llama

fuente de vida: «Timor Domini fons vitae» (Pr.14,27). De júbilo y

alegría: «Timor Domini gloria, gloriatio et laetitia et corona

exultationis!» (Ecl.1,11).

Este temor de Dios es lo que nos hace

reconocer su mano en los trágicos sucesos de nuestro tiempo y nos motiva

a disponernos con serenidad y valor a la lucha.

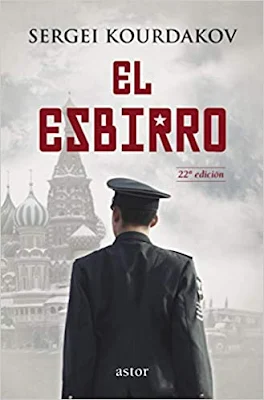

El caballero, la muerte y el diablo

El caballero, la muerte y el diablo

es un grabado en cobre de Alberto Durero realizado en 1513. En la obra

aparece un caballero cubierto con un yelmo que porta espada y lanza

cabalgando sobre un majestuoso corcel y desafiando a la muerte, que le

muestra un reloj de arena en el que se esfuma el tiempo de la vida,

mientras el Diablo, representado como un animal cornudo, empuña una

alabarda.

Plinio Corrêa de Oliveira, en un artículo publicado hace casi setenta años (febrero de 1961) en la revista Catolicismo,

evocaba esta escena para representar el enfrentamiento entre la

Revolución, que no puede retroceder, y la Iglesia, que a pesar de todo

no ha conseguido vencer.

Escribió: «La guerra, la muerte y el

pecado se disponen a devastar nuevamente el mundo, esta vez en un

enfrentamiento de proporciones inéditas. En 1513, el talento insuperable

de Durero lo representó como un caballero que marcha a la guerra

cubierto de la cabeza a los pies con una armadura y acompañado de la

muerte y el pecado, este último simbolizado por un unicornio. La Europa

de entonces, inmersa ya en los sucesos que precedieron a la falsa

Reforma, se encaminaba a la trágica época de las guerras religiosas,

políticas y sociales que desencadenó el protestantismo.

»La

próxima contienda, sin ser explícita y directamente una guerra de

religión, afectará en tal medida a los más sagrados intereses de la

Iglesia que un verdadero católico no podrá menos que verla en su aspecto

religioso. La tragedia que se desatará será ciertamente más devastadora

que las de los siglos anteriores.

»¿Quién vencerá? ¿La Iglesia? »Las

nubes que tenemos ante nosotros no son sonrosadas. Pero nos anima la

certeza invencible de que no sólo la Iglesia –lo cual es evidente, dada

la promesa divina– no desaparecerá, sino que logrará en nuestros tiempos

un triunfo mayor que el de Lepanto.

»¿Cómo? ¿Cuándo? El futuro

está en manos de Dios. Numerosos motivos de tristeza y aprensión se

alzan ante nosotros, e incluso los vemos en algunos de nuestros hermanos

en la fe. Al calor de la lucha es posible y hasta probable que nos

esperen terribles deserciones. Pero es indiscutible que el Espíritu

Santo sigue suscitando en la Iglesia admirables e invencibles energías

espirituales de fe, pureza, obediencia y dedicación que en el momento

oportuno volverán a cubrir de gloria el nombre cristiano.»

Plinio

Corrêa de Oliveira concluía su artículo con la esperanza de que el

siglo XX no sólo sería «el del gran combate, sino también el del inmenso

triunfo». Hagámonos eco de esta esperanza que extendemos al siglo XXI,

el nuestro, época de coronavirus y de nuevas tragedias, pero tiempo

también de una renovada confianza en las promesas de Fátima. Confianza

que queremos expresar con las palabras que dirigió Pío XII a los jóvenes

de Acción Católica en 1948:

«Ya conocéis, amados hijos, los

misteriosos jinetes de los que habla el Apocalipsis. El segundo, el

tercero y el cuarto son la guerra, el hambre y la muerte. ¿Quién es el

primer jinete, que monta un corcel blanco? El que montaba sobre él tenía

un arco, y le fue dada una corona y salió vencedor, y para vencer aún»

(Apoc.6,2). Es Jesucristo. El evangelista vidente no vio sólo las ruinas

originadas por el pecado, la guerra, el hambre y la muerte; vio en

primer lugar la victoria de Cristo. Y aunque ciertamente el camino de la

Iglesia a lo largo de los siglos sea un vía crucis, también es en todo

los tiempos una marcha hacia la victoria. La Iglesia de Cristo, los

hombres de la fe y el amor cristiano, son siempre los que llevan la luz,

la redención y la paz a la humanidad sin esperanza. Iesus Christus heri et hodie, ipse et in saecula (Heb. 13, 8). Cristo es quien os guía de victoria en Victoria. Seguidlo.20

Roberto De Mattei

1 Réginald Garrigou-Lagrange, La vida eterna y la profundidad del alma, RIALP, Madrid 1950, p. 106.

2 Vita del gran patriarca s. Bruno Cartusiano. Dal Surio, & altri …, Alessandro Zannetti, Roma 1622, vol. 2, p. 125

3 S. Agustín, De Civitate Dei, I, 10, 11.

4 S. Agustín, De Civitate Dei, 20, 30.

5 Santo Tomás de Aquino, In IV Sent. 47, 1, 1, ad 1.

6 Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, III, q. 59, art. 5.

7 Michael Schmaus, Le ultime realtà, tr. it. Edizioni Paoline, Roma, 1960 p. 247.

9 Antonio Piolanti, Giudizio divino, en Enciclopedia Cattolica, vol. VI (951), col. 731 (731-732).

10 Réginald Garrigou-Lagrange, Dieu, son existence et son nature, Beauchesne, París 1950, vol. I, pp. 440-443.

11 Prospero d’Aquitania, De vocatione omnium gentium (La vocazione dei popoli, Città Nuova, Roma 1998, p. 74).

12 San Bernardino, Opera omnia, Sermo 46, Feria quinta post dominicam de Passione, en Opera omnia, Ad Claras Aquas, Florentiae 1950, vol. II, pp. 84-8,

13 Ivi, Sermo XIX, Feria secunda post II dominicam in quadragesima, vol. III, p. 333.

17 Henri-Marie Boudon, La dévotion aux saints Anges, Clovis, Cobdé-sur-Noireau 1985, p. 265.

18 Jacques-Bénigne Bossuet, Oraison funèbre de Henriette-Anne d’Angleterre (1670), en Œuvres complètes, Outhenin-Chalandre fils, París 1836, t. II, p. 576.

19 Ernst Hello, L’homme, Librairie Académique Perrin, París 1911, p. 102.

(Traducido por Bruno de la Inmaculada)