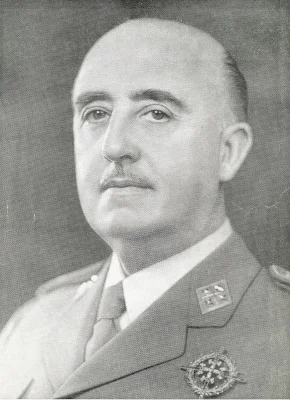

La degradación del pensamiento político, sobre todo en medios periodísticos, lo hace girar sobre la simpleza dictadura/democracia. Pero, como hemos visto, la dictadura de Franco fue extraordinariamente constructiva, mientras que la democracia republicana fue caótica y brutal, y el frente popular perseguía una dictadura de tipo soviético. Por eso debe clarificarse mejor la cuestión en relación con el franquismo.

1. Franco preconizaba en 1930 una democratización en orden. Prefería con monarquía, pero cuando esta se suicidó al año siguiente, aceptó la república y la defendió eficazmente en 1934 contra el asalto del PSOE, los separatistas catalanes y la izquierda en general. Asalto que, aun fracasado, dejó malherida a una república la cual recibió la puntilla con el fraude electoral de febrero de 1936 por el frente popular.

2. Pese al caos republicano, Franco se mantuvo fiel al régimen pensando que podría corregir sus graves defectos. Pero cuando la legalidad republicana, es decir, la propia república, fue destruida por el frente popular, Franco y otros muchos comprendieron que había que elegir entre aceptar el aplastamiento o rebelarse. Y optaron por lo segundo, pese a las condiciones prácticamente desesperadas del comienzo.

3. La experiencia republicana, degenerada en frente popular, hizo pensar a Franco y a muchos otros que la democracia liberal clásica estaba caducada y no podía funcionar en España, donde la pobreza y los odios demagógicos desatados por partidos violentos y totalitarios impedían una convivencia ordenada y en libertad. La idea había cundido mucho en Europa después de la I Guerra Mundial, una sangrienta confrontación entre estados liberalparlamentarios: de aquella contienda habían salido la revolución soviética y una intensa subversión comunista que muchos países solo pudieron afrontar con medidas dictatoriales o fascistas.

4. Por lo tanto, ganada la guerra, el franquismo buscó una articulación política que superase tanto la democracia liberal como el sistema comunista. El resultado fue, primariamente, una dictadura concebida con el objeto de crear una sociedad libre de la miseria y de los odios brutales de la república, que impidiese una vuelta al pasado.

5. La dictadura de Franco no fue totalitaria ni fascista. En estas, un partido único ocupa todo el estado, y el estado ocupa la sociedad, como ocurría en la URSS y, en menor medida, en los estados fascistas. Pero el franquismo no tenía un solo partido, sino cuatro, llamados “familias”: Falange, carlismo, monarquismo de tradición liberal, y católicos-políticos ligados al Episcopado. Los cuatro se unían teóricamente en un Movimiento Nacional, que no pasaba de ser un ministerio con pocos recursos y en la práctica representaba solo a la Falange. Las tensiones entre las “familias”, no se dirimían en elecciones, consideradas focos de demagogias, sino por el arbitraje de Franco. La economía, aun si con cierta intervención estatal, era básicamente de libre mercado. Y el estado no ocupaba la sociedad, pues era pequeño –mucho más pequeño que ahora– y poco entrometido en la vida corriente de la gente.

6. La representación popular se hacía en unas Cortes llamadas orgánicas (democracia orgánica), con sectores sindical, municipal y –aunque no en la práctica– familiar, más un grupo de jefes del Movimiento, otro de representantes de la universidad, las reales academias y demás instituciones culturales, otro de delegados de las cámaras de comercio e instituciones técnicas y científicas, más altos cargos políticos y 40 procuradores nombrados directamente por Franco. Esta composición debía evitar las demagogias atribuidas a la lucha de partidos por el sufragio universal, procurando una política general más responsable y eficiente. En realidad nunca funcionó como parlamento efectivo, siendo el gobierno, con representantes de las cuatro “familias” el principal elemento de orden.

7. Los muy amplios poderes atribuidos a Franco entrañaban un peligro implícito de degenerar en tiranía. Sin embargo, caso no muy habitual, Franco los ejerció con gran cautela y moderación, sin violentar al poder judicial ni a las Cortes ni a las leyes establecidas por el propio régimen (la Constitución la actual ha sido violentada casi constantemente por los gobiernos de PP y PSOE. Lo mismo había pasado en la república) Sin embargo, la especial autoridad de Franco no dejaba de ser una debilidad del régimen, pues nada garantizaba que a su muerte surgiera otro gobernante de su nivel. La muerte del benéfico dictador y los efectos de fondo del Vaticano II, serían la causa determinante de una obligada transición a la democracia, mejor o peor llevada.

8. La campaña del PSOE con el título “50 años de libertad”, encierra dos falsedades radicales: atribuir implícitamente la libertad a dicho partido, y negarla al franquismo. Pero debe distinguirse entre libertad personal y libertades políticas. En la personal, aquella en que no intervenía el estado, existía en el régimen de Franco mucha más que ahora, cuando el estado ha cobrado un volumen (gastos y funcionarios) cuatro o cinco veces mayor que en el franquismo, ejerce sobre los ciudadanos una vigilancia como nunca se había visto, y pretende controlar y reglamentar casi todos los aspectos de la vida personal, hasta los sentimientos (“delitos de odio”, “cancelación”, etc.)

9 . En cuanto a las libertades políticas, las había, obviamente, para los partidos que ganaron la guerra civil, y no, en principio, para los que la habían querido, provocado y ocasionado. Pero incluso para estos se fue relajando la censura conforme el régimen se liberalizaba desde finales de los años 50, quedándose en algunas restricciones y manteniéndose cierta persecución sobre comunistas y terroristas. Manifestación de este hecho es que las amnistías de la transición solo pudieron afectar a unos centenares de presos políticos, número insignificante en una población de 36 millones de habitantes supuestamente contrarios al régimen. En las cárceles no había demócratas ni socialistas (ni el PSOE molestó gran cosa al régimen ni a la inversa).

10 La democracia puede entenderse de dos maneras: como intervención popular cada cierto tiempo para elegir a los partidos u oligarquías que deben gobernar; o mediante una aquiescencia mayoritaria al gobierno expresada en plebiscitos o referéndums y en general ante la actuación de los gobiernos. Y el respaldo popular al franquismo se puso de relieve en dos ocasiones especiales: cuando, durante los años 40, el régimen se vio acosado por soviéticos, anglosajones y la propia ONU, y por el maquis, acoso que no habría podido resistir si el mismo se hubiera combinado con un espíritu de odio o rebeldía en el interior; y cuando, al morir Franco, la disyuntiva de una democracia por reforma o por ruptura, la población, por mayoría aplastante, se inclinó por la salida a partir de la legitimidad histórica del franquismo.

11. En la historia real, el franquismo surgió como remedio a una sociedad enferma de odios, miseria y antagonismos, con amenaza de romper su trayectoria cultural, política e histórica, o de partirse en varios estados. La cura de esa enfermedad exigió una convalecencia de tres décadas y media, pero al final, la sociedad estaba lo bastante sana para permitir una democracia sin las epilepsias del pasado, salida del propio franquismo, y cuya corrosión, hasta el golpismo actual, procede precisamente de los que, como el PSOE, se han empeñado en luchar “heroicamente” contra un régimen desaparecido hace medio siglo y contra el que no habían luchado antes.